r r五年的鸿雁传书r r

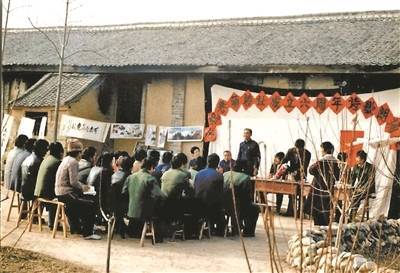

r r五年的鸿雁传书r r r r当年的春萌诗社r r

r r当年的春萌诗社r r r r张冲波、骆淑景佳耦r r

r r张冲波、骆淑景佳耦r r r r

r r r r张冲波采访外侨r r

r r张冲波采访外侨r r r r捐赠现场 (从左至右:张冲波、骆淑景、乡信馆副馆长张丁)r

r r捐赠现场 (从左至右:张冲波、骆淑景、乡信馆副馆长张丁)r“改日老爹走了体育游戏app平台,这些日志、藏书,还有我和你母亲之间的通讯,你准备怎样办?”靠近父亲张冲波的盘问,1990年出身的犬子大手一挥,随口说出四个字:“付之一炬!”这虽是打妙语,却让张冲波心里咯噔一下。

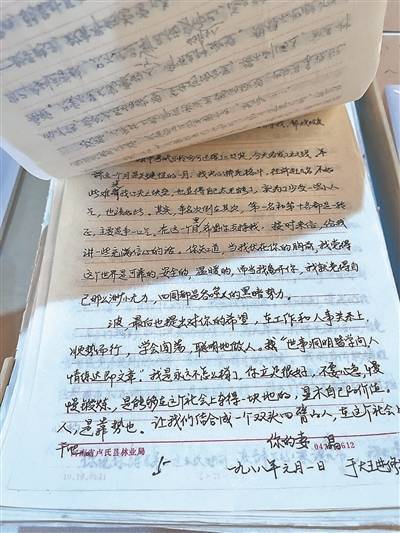

r这是一个小小的震憾。不久之后,他从报纸上看到中国东说念主民大学乡信博物馆成立20周年的报说念,受到了更大的震憾。他和爱妻骆淑景断然决定,将他们恋爱和婚后五年间交游的145封情书捐献给乡信博物馆。

r在10月17日的捐赠典礼上,乡信博物馆副馆长张丁的话点明了这些信件的重量:“这些信不仅是他们两东说念主的爱情故事,还通过对那时社会发展、习俗习尚、文艺作品的推敲,原汁原味地反应了20世纪80年代果然的社会风貌。”

r张冲波和骆淑景的名字,在《读库》和“果然故事测度”的读者中并不生疏。他们一个勤奋于记载“三门峡水库外侨”和“中条山战役难童”等口述历史的采访,写下了《难童》《外侨敦煌》等纪实性著述;一个关注个体红运,写出了《孀居》《中师二班》等非虚拟作品。而这145封从1986年到1991年的信件,则是他们笔耕生存的着手。不错说,这对来自河南的文学界佳偶档,既是情书里的恋东说念主,亦然时期记挂的“文书官”。

r145封信,藏着他俩的爱情和80年代

r张冲波和骆淑景皆是河南东说念主,一个生在灵宝,一个家在卢氏。1984年的豫西山区,像世界各地一样,文体的种子在改良绽开的春风中茂密孕育。河南省卢氏县“春萌诗社”里,21岁的张冲波与24岁的骆淑景因诗结缘。

r那时张冲波刚从洛阳林校中专毕业,分派到卢氏县东湾林场职业,成了别称端铁饭碗的“国度干部”;而骆淑景高考落榜后回家务农,身份是农民。“况且那时我照旧一个‘大龄剩女’,我的同学好多高中毕业十八九、二十岁就成婚了,我这时还在‘自学成才’,东跑西蹿,为远景驱驰。”骆淑景回忆起当年与张冲波之间的差距,直言“在往往东说念主看来皆是范围”。张冲波的母亲更是心存记挂,对犬子嘟囔着:“好破碎易供你毕业了,成了公家东说念主,你应该找个好媳妇才对。皆说深山出俊鸟,而你找的这个,仪表、职业、家庭一样不占!”

r但张冲波是个特性倔强的东说念主,自1986年春天,他写下了给骆淑景的第一封信后,两东说念主开启了长达5年的鸿雁传书。黄河两岸的距离,被一封封信件裁减,推行中的差距,在字里行间消融。渐渐地,他们从诗友变成了恋东说念主。骆淑景说:“现在看当年的那些信,改良绽开初期的图章突出较着,那时候,多样念念潮奔涌而来,咱们两个处于迢遥地区的文体后生皆感受取得,于是借着书信作念念念想交流、心扉交流,在那时亦然最典型的疏导形貌。”

r张冲波可爱写稿,上中专时就坚执记日志,于今,他的日志已累计百余万字。张冲波说:“和她通讯的同期我也记日志,日志更果然,她的优点污点我在日志里写的皆有。那时我还可爱一个共事的妹妹,那段本事的念念想斗争也皆写在日志里了。”在捐赠现场浏览他写给骆淑景的信,其中不仅有闷热的心扉,更有对东说念主生、文体、社会的念念考。而骆淑景的信,则尽是上进心与通透感,让张冲波的共事皆忍不住感叹:“这个女子不自便,训导高,有追求。”

r书信里的共识终究要落地,张冲波也油然而生地讲起独自过黄河去找骆淑景的旧事。1986年夏天,骆淑景还在山西“中条山下,黄河岸边”的一个小镇上教书,张冲波要给爱东说念主一个惊喜,“路挺远的,我从卢氏坐资料汽车四个小时到灵宝县城,再坐班车到灵宝老城村,下了车再走路十多里走到黄河岸边。那是一个小渡口,我坐了一艘有五六个东说念主的划子,浪很大,很蹙悚。我是河南的,由于她,我第一次踏上了山西的地盘。过了河,我还要走路30里路走到陌南镇,这时候天一经黑了,又走了15里,才来到她场所的小镇,到她学校皆晚上9点多了,尽管是夏天,天也一经黑净了。看到我,她被宠若惊,也极端感动。”

r在张冲波一位口才出众的共事专程上门劝说后,张冲波的母亲终于松口。1987年国庆节,两东说念主喜结连理。婚后两东说念主依然是分居两地,书信照旧疏导交流的热切媒介,仅仅内容从谈诗论画的风花雪月变成了衣食住行的琐琐碎碎。

r本年8月,两东说念主的信件由广东东说念主民出书社结集出书,书名为《纸上谈爱:情书里的父母爱情》,将这一段始于笔墨的爱情,变成了可供品读的时期标本。

r婚后,张冲波连续在卢氏林业、卢氏中药材办公室职业,骆淑景召回闾里后,则先后在县委宣传部、州里任职。两东说念主天然岗亭不同,却永久保执着对笔墨的爱慕,书信里的记载民俗,缓缓延长为对广阔世界的书写。他们从记载相互的小情小爱,转向打捞那些行将被淡忘的集体记挂。

r对写稿的爱慕是两个东说念主的生活底色

r谈及我方的写稿,张冲波坦言,是受历史学家唐德刚为李宗仁、张学良作念口述历史的影响,他认定“口述语言比书面笔墨更有劲量”。于是,他购置DV、摄像机,诈欺业余本事投身到口述历史的记载与整理中。

r选题从身边作念起,“刚运行讲我可爱的,我母亲是个民众眷,我远遐迩近有14个外爷(外公)、24个舅舅、16个姨,我的二外爷也曾是国民党灵宝县长,抗战本事参加过洛阳保卫战。他的大犬子即是我的大舅,先是考上南京体育大学,后又考上上海同济大学法学院,1949年去了台湾。1991年,他从台北登程,盘曲36个小时回到家乡。是以我自后就写了一篇《大舅回乡》,写这段家眷历史,投给了《读库》。”

r自而后,他对采访和写稿的爱慕愈发执着,还一直坚执实地采访,“不论是三门峡外侨照旧中条山战役的亲历者,我皆必须到现场去,战争到实实在在的东说念主。”

r这份执着在《外侨敦煌》的创作中达到了顶峰。三门峡水库的外侨史,是一段被时光尘封的集体记挂。1956年,为了支撑水库开垦,三门峡市所属三个县的庶民远赴甘肃敦煌假寓,自后大部分东说念主因不符合当地步地等原因,历经鬈曲重返故土,少部分东说念主则采取留在了西北。这段外侨史,藏着太多普通东说念主的世态炎凉,却鲜少被系统记载。

r这项采访测度是2018年10月隆重启动的。张冲波生在灵宝,从小就听老东说念主们提及过水库外侨的故事,决定下笔时,他深知这不是一项搪塞的任务。外侨们散播在两地,且大多年齿已高,记挂正在衰败,这让张冲波以为每一次采访皆像在与本事竞走。为了尽可能全面地鸠集素材,他与支撑我方的同学端虎,诈欺周末和节沐日,开着车穿梭在敦煌和三门峡两地。三年本事里,踏访了外侨波及的3个县、18个州里和48个村,累计采访外侨208东说念主。

r谈起那时的采访,张冲波天然仍是辉煌地边笑边说,言话语语却让东说念主不难联想经由的粗重。巧合为了找到一位亲历者,要巴山越岭走几十上百里路;巧合老东说念主记挂暗昧,需要耐烦教化,才略对付出完竣的故事;遇到性格内敛的受访者,要反复疏导,才略掀开他们的话匣子。张冲波和受访者最短的访谈独一十几分钟,最长的执续罕有小时。

r2020年,出门采访因疫情变得勤奋,张冲波便在家中整理这些灌音和札记。最终,几百个小时的视频云尔,被他整理成了38万字的原始素材。

r“整理笔墨的经由,就像再行经验了一遍他们的东说念主生。”张冲波说,他在这些故事里看到了外侨们的坚决与豁达:“在敦煌,他们靠近不符合的步地,要开拓瘠土、搭建房屋,在戈壁滩上建起家园;回来故土后,又要再行符合环境,从零运行打拼。我也看到了他们的柔情,一位老东说念主告诉我,他一直可贵着登程时带的一把家乡土壤,几十年皆莫得丢掉,仿佛闻到那股土味,就回到了闾里。”他将精选后的15万字书稿寄给《读库》主编,主编读完极端调动,很快回复:“好,向你致意。”

r除了《外侨敦煌》,张冲波的其他作品也聚焦于口述历史,不异充满温度。《难童》一书里,他记载的是中条山战役后百姓的灾荒历程。繁密的百姓中,他采取的是14岁以下的难童。

r1941年中条山战役爆发,山西平陆、夏县、垣曲三县万余庶民偷越日军封闭线,逃过黄河,却又际遇1942年的河南旱灾和蝗灾。难童们构成丐帮乞讨,遇到鄙吝的掌柜,便使用“开顶”的绝招:年父老割破我方的头皮,用鲜血敦促对方给钱。这些驰魂宕魄的细节,在亲历者无间离世的布景下,成为对阿谁旧时期的零落佐证。

r骆淑景的创作则偏向“内在不雅照”,立场致密,文笔畅达优好意思。率先,是张冲波动员她记载父亲论说的骆氏家眷旧事,她将其创作成非虚拟作品《盲流》。另一部作品《中师二班》,是以其本身经验为原来,描摹了上世纪80年代中师生活的点滴;发表于《读库2303》的《孀居》,则通过采访村里10位丧偶女性,展现了农村女性在时期变革中的轻浮生命力。

r一地鸡毛里的相伴之说念

r“我写的稿子,皆是经过她改的,她在笔墨上给我把关。”张冲波坦言,爱妻的千里稳适值弥补了我方性格上的“豪放”和张扬。张冲波可爱驱驰于荒废乡间,骆淑景则深耕身边东说念主事,她惦记他“下太荒诞气”不安全,他坚执“实地采访才够果然”,两个东说念主的创作形貌不同,却在记载历史的说念路上变成了奇妙的互补。

r“他性格张扬,不太邃晓情面世故,作念事豪放态易怡悦。”“她老月旦我太自得,还总教师我要千里稳。”谈及相互的性格,张冲波与骆淑景的“吐槽”里尽是明白。这对“吵”了半辈子的佳偶,在性格的碰撞与互补中,走出了独到的相伴之说念。

r张冲波说我方行状不太顺,“付出了半生,文体路上历经鬈曲”,而骆淑景永久是他的坚实后援,“遇到好多勤奋,皆是她在担当”。

r在《外侨敦煌》的采访经由中,这种担当体现得尤为较着。骆淑景说:“他作念事总爱一头扎进去,不论不顾。”张冲波出门采访时,不时早出晚归,巧合甚而住在村民家中。她既惦记他的安全,又要收拾家里的琐事。有一次,张冲波在山区采访时遇到暴雨,山路泥泞难行,车辆被困,直到夜深才联系上家东说念主,骆淑景那一刻又不满又留心。即便如斯,她也并未阻难过丈夫的脚步,“他认定的事,九头牛也拉不回来。我想,他作念的是挑升念念说念理的事情,他想作念就作念吧。”

r为了支撑张冲波的创作,骆淑景承担了更多的家庭职守,还帮他整理采访素材、校对和润色稿件。在骆淑景心目中,张冲波写的东西有灵气,但巧合不够严谨,“我帮他把关细节”。而张冲波也懂得爱妻的付出,每次采访回来,会把采访中遇到的故事皆讲给她听。他们的爱情,就在这么的相互扶执中,愈发深厚。

r让他们讲讲爱情保鲜秘笈,他俩不约而同说“哪有什么秘笈”,继而仔细想想后回答:“一是两个东说念主有共同的爱好,三不雅基本一致;二是遇到磕碰的时候皆想想当初,要尊重心机,不可让昔日的追求付之东流。”

r在他们看来,爱情不是“志同说念合”的标语,而是“一地鸡毛”里的相互包容。“现在年青东说念主条件高,咱们那时候不谨慎物资,只敬重精神契合。”张冲波感触,如今的年青东说念主“只想现成、不想付出”的心态不可取。靠近犬子的婚恋问题,两东说念主天然也会“爹味所有这个词”地劝说“要保执积极立场”,却也厚及时期不同,年青东说念主有他们我方的心扉节律。

r“争吵和跌跌撞撞是往往的,但生活中的骨子是相互热心。巧合候他能把你气死,但事后照旧放不下他,还要为他记挂,这即是爱东说念主和家东说念主嘛。”骆淑景一句总结的话似乎说念出了婚配的真理。

r在张冲波和骆淑景的生活里,有创作理念的不合,有衣食住行的琐碎,更有性格相反的碰撞,他们却永久认为“吵到底还得过,因为莫得退路啊”。这是一份经过岁月淘洗的心机,正如他们笔下的口述历史,莫得与众不同的据说,却有着沉静的力量。

r缓缓写缓缓过,记下不该忘的东说念主和事

r捐赠乡信前,张冲波早已将通盘信件扫描归档,“电子版转给博物馆,你们就省事了”。这份精细,源于他对这些笔墨的珍爱,更源于对历史传承的忧虑。“参预数字时期,这些东西对年青东说念主来说是隔代的,感敬爱的未几,能在家眷里传承几代的太少了。”副馆长张丁的话,说念出了书信这类物资载体在当下的窘境。

r而张冲波与骆淑景的捐赠算作,正是对这种窘境的复兴。他们深知,书信的实用功能在现在社会一经基本祛除,但其中的礼节才略、写稿形貌以及念念想心扉皆是热切的文化遗产。“就像非物资文化遗产谨慎传承,物资遗产需要保护,而书信的传承东说念主,我认为是举座东说念主民。”张冲波的话里尽是职业感。在这个“换笔”的时期,老一辈缓缓死去,互联网让手写笔墨成为蹂躏,张冲波和骆淑景的记载和捐献,不错被视作挣扎淡忘的自刊行动。

r张冲波在《外侨敦煌》的绪论中写说念:“这些外侨的故事,是大时期里的小叙事,却藏着最果然的东说念主性色泽。我但愿用笔墨留住它们,让后东说念主知说念,也曾有这么一群东说念主,为了国度开垦,付出了芳华与家园。”跋文里,他又写说念:“采访的经由,是一次灵魂的浸礼。我碰见了太多坚决与和煦,也更昭着记载的说念理说念理。历史不该被淡忘,那些无为东说念主的殉国与谨守,值得被永久铭刻。”

r这两段笔墨,正是他创作初心的写真。从黄河两岸的情书,到荒废乡间的访谈,从个东说念主爱情的看护,到集体历史的打捞,张冲波与骆淑景的爱情故事和文体创作,是个东说念主史与家国史的交汇,亦然闲适主张与推行主张的共识。他们用手写书信、实地采访,以及笔耕不辍的“幼稚”形貌,在快节律的时期里,留住了“慢”的说念理说念理。

r本版文/本报记者王勉

r来源:北京后生报体育游戏app平台

r